夏至

〜げし〜

6月21日〜7月6日頃

夏至

一年で最も昼が長く、夜が短い日。正午の時間帯はほとんど真上から

太陽に照らされるので、影も最も短くなります。秋の「夜長」に対して、短く開けやすい夏の夜は、「短夜」といい、夏の季語として親しまれるようになりました。

冬至と比べると東京では約5時間も夜の長さが短くなるのです。とはいえ、ほとんどの地方が、梅雨の真っ只中なので、実際には太陽の姿が見えない日も多いですが、これから夏の盛りへと暑さが日に日に増していきます。

夏越の祓え

1年の半分にあたる6月30日に、半年の間に身に溜まった穢れを落とし、残り半年の息災を祈願する神事です。

茅の輪くぐりは「夏越の祓」の儀式のひとつとして行われます。

夏越の祓は、今年前半の半年間の穢れを清めて災厄を払う神事であり、このあとの後半も無事に過ごせるようにと祈る行事です。

古来日本では、夏を迎えるこの時期、疫病が流行ることが多かったため、厄払いと無病息災のため、茅の輪くぐりが執り行われるようになったと考えられています。

また、茅の輪くぐりの時の神拝詞(となえことば)を言いながらくぐりますが、地域や各神社で異なるようです。

夏至から、11日目(7月2日頃)が雑節の半夏生(はんげしょう)とされていますが、半夏とはサトイモ科の薬草「烏柄杓(からすびしゃく)」のことを言います。細長い葉柄が茎をくるむように丸まり、カラスが使う程度の小さな柄杓に見えることから烏柄杓と呼ばれるようになりました。

昔からこの時期は農作業を終える節目であり、田植えは半夏生までに済ませるものとされてきました。

この頃に降る雨は、半夏雨(はんげあめ)と呼ばれ大雨になることが多いと言われています。

また、関西地方で、半夏生に食べる食べ物に「蛸」があります。蛸の足のように農作物が大地にしっかりと根を張流ように祈願を込めて食べる習慣になりました。

蛸はアミノ酸のタウリンが豊富で、蒸し暑い時期の疲労回復にも理にかなっています。

半夏〜はんげ〜

神社の絵馬の由来は?

神社には願い事が描かれた絵馬がたくさん奉納されています。古くは、絵馬でなく本当の馬(馬は神様の乗り物とされている)を神社に奉納していたようです。

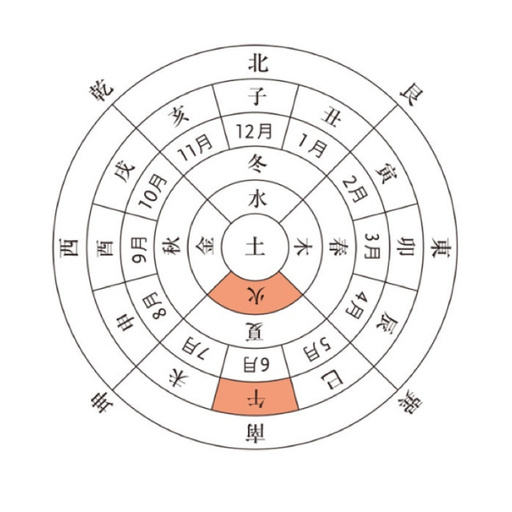

雨乞いをするときには、陰陽五行では雨=水=黒ですから、黒い馬を奉納しました。

祈晴の時には、太陽=火=赤ですから、赤い馬または白い馬を奉納した記録が残っています。

今より天候の影響に左右されていた時代は、日照りや長雨は大問題であったということで、馬は十二支では、「午」「午」=火=太陽なので、太陽の勢いが最も強い状態を表すので、この午の力を使って、日照りや降雨の問題を解決したようです。

この時期に心がけること

この時期は、最も頂点の陽気が盛んな頃です。月で言うなら満月、全てが満ちてこれからデトックスしていく時期です。骨盤が最も緩む時期なので、骨盤調整が効果的です。

また、頂点に達してこれから、次の流れを迎えるそんな時期には、神仏に素直な気持ちで感謝することも心がけましょう。夏越の祓えをして良い気を取り入れましょう。部屋の断捨離もいいかもしれませんね。

体調管理

回覧

この時期は不眠、多夢、精神病になりやすいので、夏至の過ごし方が非常に重要になってきます。嫌なことは捨て去り過去は過去、すでに過ぎた出来事であり、感情だと割り切り、ポジティブ思考で過ごすことが大切です。

高血圧や心筋梗塞などの血管系の循環器病にもなりやすいので、血液の栄養と血管壁を丈夫にする食生活を心がけましょう。

食べるといいもの

小豆(あずき)は心穏やかにストレスが改善できます。特に夏に食べると心臓にも良く、体内のむくみや下痢にも効果的です。

ちょうど一年の折り返しに当たる、6月30日は「水無月」という白の外郎生地に小豆をのせたお菓子を頂く日でもあります。氷に見立てた正方形の形を二つに切り分け、一方を無事に過ごせた半年に、もう片方を迎える半年に見立て、平穏であるよう願いをこめるそう。小豆は豆(魔滅)にかけて

回覧